Aggiungi qui il testo dell’intestazione

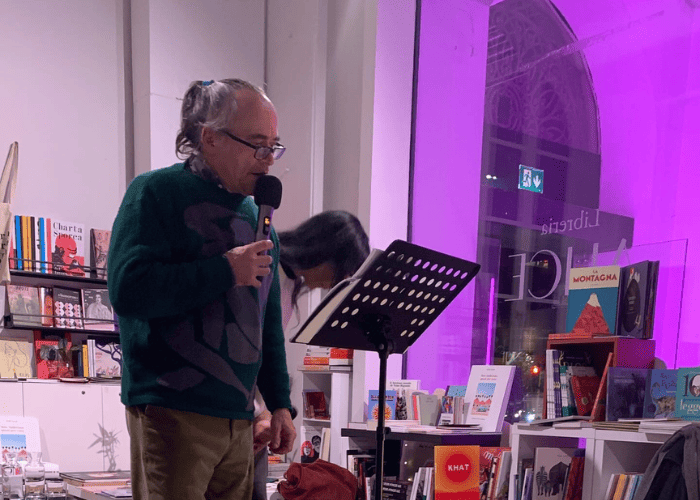

Il poeta Sauro Albisani è nato a Ronta del Mugello nel 1956. Vive a Firenze, dove insegna. Le sue poesie

sono state premiate in alcuni dei concorsi più prestigiosi come Viareggio-Giuria, i premi Pascoli e Carver

e il Premio Gradiva di New York. La sua produzione lirica: Terra e cenere (Il Labirinto, 2002), La valle

delle visioni (Passigli, 2012), Orografie (Passigli, 2014), In bilico (Passigli, 2023).

APOCALISSE 20,13

Compaiono gli squali mentre i naufraghi

aspettavano l’arrivo degli inglesi

aveva vent’anni mio padre

quando lo ripescarono, i più fragili di nervi

cercavano di rituffarsi in mare

(a ottanta divenne

testimone di geova perché

lesse il versetto che dice

il mare restituirà i suoi morti)

IL MALE DELLA BANALITA'

Non è ancora mezzanotte a Gerusalemme.

Eichmann ha chiesto del vino rosso,

e non gli viene dato aceto.

Ha bevuto metà della bottiglia.

Dalla cella al patibolo sono 50 metri,

con le mani legate dietro la schiena.

L’improvvisa fugace rivelazione

di avere già provato quella sensazione

ai polsi, per 56 anni,

subito rimossa, subito annegata

nel laghetto di vino,

nel mare della banalità,

dentro lo stomaco.

Non c’è bisogno del cappuccio nero,

la coscienza

non è autocoscienza.

Tuttavia

vorrei restare in piedi. Per favore

non legatemi troppo strette le caviglie.

Non è ancora mezzanotte a Gerusalemme,

quando Eichmann dice: Io sono un deista.

Ma poi dice anche: Tra breve, signori, ci rivedremo.

Proprio così.

Prima dice: Io sono un deista.

Poi: Tra breve, signori, ci rivedremo.

LA GIOSTRA

Guarda, mi resta ancora qualche spicciolo,

lascia che il cavallino ci trasporti

nelle sue praterie, non ho paura,

a un’ordinotte che la giostra chiude

andremo a casa abbracciandoci stretti

Quanto tempo è trascorso? chiederai

fingendo d’ignorare che d’un tratto

siamo già vecchi

Non fanno rumoregli zoccoli sull’erba, sull’asfalto,

entrano in una nube

Come puòessere così dolce avventurarcidentro l’abisso? vuoi scendere? è troppo,

troppo difficile restare in sella

sui garretti sottili dei cavalli

sospesi in aria

Ci sarà qualcunoche sa dirigere il loro galoppoverso casa?Al giro successivola città è già cambiata

Hai chiuso il gas?

Ho ancora qualche spiccioloHai caricato la sveglia? Domani

prometto resterò per tutto il giorno

con i piedi per terra, se dio vuole.

Ultimo giro, apri gli occhi, guarda

sopra le nuvole, sotto le suole

LASCIATE UN MESSAGGIO DOPO IL BIP

Bisognava chiamare il veterinario.

Quasi all’improvviso il cielo si oscurò

e cominciò il nubifragio.

L’uomo si riparò sotto il gazebo appena in tempo

mentre il cane arrancava verso di lui

strascicando il treno posteriore

sull’erba corta, in pochi attimi

trasformata in un acquitrinio, una palude.

Allungò le braccia fuori dal gazebo

verso le zampe anteriori del cane

e tirò l’animale verso di sé. Fu in quell’istante

che il grande gelso cadde sul prato

inclinandosi all’improvviso e in silenzio,

lentamente,

mentre il muso del cane si alzava

a cercare il suo sguardo. Tranquillo,

sussurrò carezzando il pelo bagnato.

L’odore di orina si era dissolto

nell’odore della terra smossa.

Sentiva da qualche parte un battito di denti:

dovevano essere i suoi, perché il cane

respirava con la bocca aperta.

Sul prato era calato un freddo assurdo

per la fine di maggio, anche questo

così, tutto in un attimo.

Le gocce cadevano tanto violente da sembrare proiettili

sulla tela del gazebo.

I suoi capelli fradici

gocciolavano sul pelo del cane

e sulla sua mano che continuava ad accarezzarlo.

Il cane seguitava a fissarlo,

ma non era come quando gli chiedeva

acqua o cibo. Non restava che aspettare,

aspettare in silenzio.

Guardò la casa vuota,

il cadavere del gelso,

quello sfregio sul prato

come un messaggio lasciato da chi.

Avrebbe voluto chiudere gli occhi.

Ma bisognava chiamare il veterinario

e ora anche il giardiniere.

LE LUCCIOLE SOTTO IL BICCHIERE

Le stringeva nel pugno

le lucciole

(in quel piccolo bugno,

come api)

e pensava:

se apri

le dita, forse

con le ultime forze

voleranno,

tu le potrai vedere

libere.

Ma cedette all’inganno

e sollevò il bicchiere

(sapranno sopravvivere,

chissà!

e fare luce

anche in cattività).

La mamma veglia e cuce

un paio di calzoni.

E’ tardi. A letto!

Il tono

della voce si fissa

nei suoi ricordi. Poi

il buio

il sonno il niente.

Stava imparando che.

Che tanta gente

può anche uccidere

sì, per i soldi.

PESCA NOTTURNA

Accoccolati sullo scoglio, all’una

forse le due di notte, padre e figlio

intirizziti dal salmastro, ubriachi

di quel sonno che (oh, incredibilmente!)

non addormenta ma lascia che l’anima

o la mente o come vuoi chiamarla

salpi sul filo, acrobata nel buio

della perennità del mare; insieme

addormentati e attenti, finalmente

coetanei nel blu, vigili in sogno,

auscultando la mossa…

trepidanti!

…dell’ignoto avversario, che tu ami,

che gli chiedi perdono prima ancora

d’averlo tratto a riva.

(come quando

squilla il telefono: rispondi e, un attimo

prima di riconoscere la voce,

trattieni il fiato… non lo sai chi c’è

dall’altra parte del filo…)

L’UOMO NERO

Se tiro le lenzuola sulla testa;

se di fuori non resta

neanche un lembo del pigiama

arrivo forse a immaginare un mondo,

laggiù, lontano, abitato

solo da gente che mi ama;

che, assurdamente, mi riconosce.

Me lo chiedo ogni volta e non rispondo.

Dio Cristo! domattina

devo uscire, uscirò

prima del solito

per far benzina.

Ma lo so di non essere sincero:

se stringo le lenzuola con i pugni,

no, non dovrebbe farcela ad entrare

qua sotto, l’uomo nero.

NON SAPPIAMO

Mentre spiove dopo il temporale annunciato dalle previsioni

ci guardano muoverci in questo supermercato

pieno di cose quasi tutte superflue,

riempire il carrello di bisogni

anche se sembrerà riempito di merci.

Ci guardano mentre guardiamo senza vederci

(riusciamo a vedere tutto tranne noi stessi, qui dentro)

le leccornie del reparto gastronomico

in questo spazio chiuso dove non sappiamo

di essere guardati non sappiamo da chi

non sappiamo perché.

Fuori intanto è tornato il sole.

LARI

Caro lettore, ho cambiato casa.

Da bambino studiavo Api vivente,

il dio egizio, alle elementari.

Nella stalla

ruminavano i buoi. Io in silenzio

m’avvicinavo alla sua mangiatoia.

M’interessava l’occhio

grande come il mio viso, un pianeta.

Mi guardava, il dio della pazienza,

allungare le mani,

e non smetteva mai di ruminare:

un dio, un dio mi entrava nella mente

scacciando mosche e tafani

con la coda,

ritmicamente.

Non c’è posto, lettore, per i libri

nella mia nuova casa.

Anche nei libri cercavo qualcuno,

non ricordo più chi,

non torna a galla.

Ho sistemato i libri nella stalla.

La mangiatoia è uguale

a quella che riempivo d’erba fresca.

Provo a chiudere gli occhi.

Ora allungo la mano, titubante,

senza sfiorare la pupilla.

Non so cosa cercavo dentro i libri.

Sono pesanti, polverosi.

Cosa cercavi,

continuo a domandarmi sorridendo.

E non vola una mosca

mentre poso la biro.

Da qualche parte

dentro un sussidiario

c’è ancora il dio Api.

Il suo respiro.

His soul goes marching on

Il bambino portava al doposcuola

un panierino azzurro. La merenda

era una fetta di pane col burro

e lo zucchero. Diciotto anni prima

era finita la guerra mondiale.

Non lo sapeva ancora. Le maestre

cantano Glory! Glory! Hallelujah!

Bambini, insieme, ripetete in coro.

La mamma cuce i pantaloni. Lui

pensa al paese, e canta, è solo un mese

che sta in città. Si vergogna di togliere

quella fetta di pane dal paniere.

Glielo fanno pesare, che è un ragazzo

venuto dal paese. Forse è solo

il primo mese, poi saranno amici.

Si fa che s’era: io, il padrone,

e tu lo schiavo; cominciamo adesso.

John Brown’s body lies a-moulderling in the grave.

E’ iniziata la terza elementare.

Lui non ha fame e non sa cantare.

PASSWORD

Pietro, ricordi ancora il pomeriggio

delle “Donne curiose”? Era iniziata

la primavera, a scuola si faceva

la prova generale per la recita

di fine anno. Eri mingherlino

nelle culottes settecentesche, bravo

più del primo, tu, ultimo o quasi,

della classe. Con quel cognome veneto

che non dico, con quel sorriso mite

che sembrava ripetere scusate,

mi dispiace, non so, non so perché.

Non so perché, proprio la stessa password

che ho messo nel computer: mi dispiace.

Significa ho paura… mi daranno

il benvenuto? Riconosceranno

il mio nome fra tanti, uguaile a tanti?

Io ti riconoscevo di lontano:

eri il più basso di statura, in mezzo

ai tuoi compagni, e quando rispondevi

la cosa giusta il tono della voce

era quello di chi sa di sbagliare

con un presentimento di sorriso

sulle labbra socchiuse, involontario.

Tu recitavi male, ed era bello

vederti recitare: eri vero,

eri tu, in quei panni non tuoi, eri

il più sincero. Pietro, ti ricordi

di me? Che fai? sono il tuo professore,

che (molto prima) ti ha voluto bene,

prima di quella notte che hai cercato

la risposta ai perché nelle tue vene.

DOPPIO SELFIE

Allo specchio il mio volto

mi dice: io. Però

chi sono io che l’ascolto?

Non lo so.

ALI

Di quelle rare volte

che un pensiero è arrivato

intrufolandosi

nella mia stanza gelida,

lasciando sopra il vetro

della finestra chiusa

una traccia di piume.

Non ero solo, chino

sul mio quaderno, al lume

della lampada, mentre

di là tutti sognavano.

Non sono solo.

Qualcosa si è staccato

da un mondo prossimo, invisibile,

e ha preso il volo.

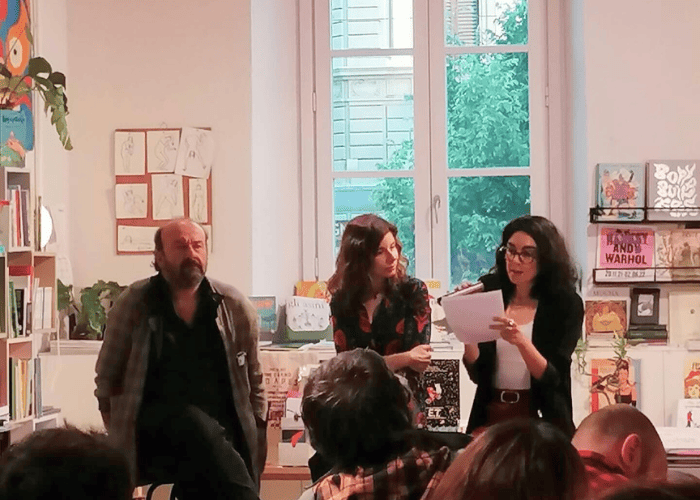

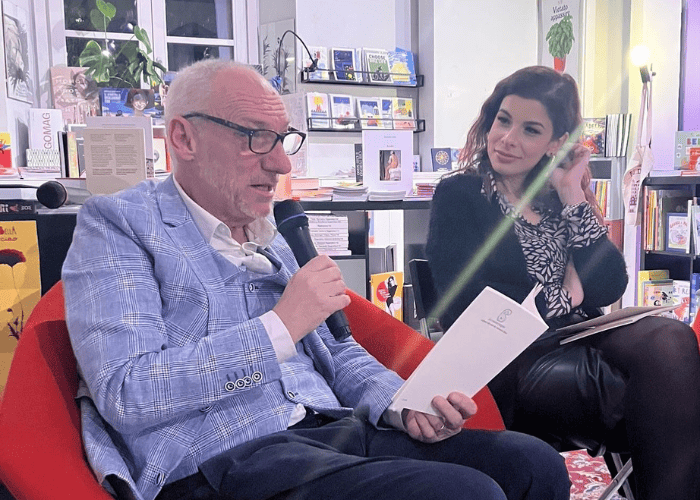

La linguista Caterina Canneti è nata a Firenze nel 1990, è attualmente assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di Firenze. Ha collaborato con l’Accademia della Crusca ed è docente di Lettere alla scuola secondaria di primo grado.

Il titolo: “In bilico”, riflessioni sul significato e sull’etimologia di ‘bilico’

Bilico: dal vocabolario Treccani emergono due significati: uno legato all’ambito spaziale (“posizione di equilibrio instabile”) e un altro legato all’emotività (“stato dubbioso, incerto”).

Il termine bilico è connesso al verbo bilicare, del quale, nel GDLI, si rintracciano specifici significati, legati anche ad attestazioni letterarie (Pulci = trans., ‘colpire nel centro’; Fagiuoli = figur., ‘ponderare, riflettere’; ant. ‘girare

intorno al bilico’). Bilicare, inoltre, proviene dal latino umbilicare, che condivide la stessa etimologia di umbilicus, ‘ombelico’, dunque con qualcosa che si connette all’origine, all’inizio della nostra vita (l’ombelico è ciò che resta del cordone ombelicale, una traccia della nostra nascita, dell’inizio del nostro tempo).

Osservazioni linguistiche generali, il lessico

- Uso maggioritario di un registro quotidiano, antiretorico; Quasi totale assenza di metrica e sporadicità di figure retoriche;

- Mancato ricorso alle maiuscole e alla punteggiatura, anche in presenza di inserti dialogici;

- Flusso di coscienza: il testo scorre e segue il flusso dei pensieri del poeta.

- Grande varietà di lessico:

Forestierismi: I care, His soul goes marching on, goal, trench, Where are you from?, près de midi, tie-break, matchball, net, backup, browser, database, chip, trap…

Dialettismi/Regionalismi: gralime (dal Rigutini-Fanfani 1875: fior. Plebeo, metatesi g/l), si fa che s’era, fo (‘io faccio’), gote, babbo, ruzzo…

Abbreviazioni e marchionimi: coop, penna bic…

Tecnicismi settoriali: tachicardia, dna, prima persona plurale, nome proprio, sillaba, postulare, interurbana…

Linguaggio poetico: vecchiezza, quiete, vagito, garrula, dolce fanciulla, detestata soglia, evitar non impetro (impetrare è latinismo), lodoletta (‘allodola’), leggiadre smorfie, palpito…

Termini ed espressioni latine: Aut Aut (cfr. Kierkegaard), funere mersit acerbo, lux perpetua luceat ei, ars moriendi, fons perennis, miserere, iacta est, alter ego, sicut in terra, spes amissa…

Riflessione sul neologismo “logoforo“, come termine che rappresenta il ruolo che Albisani conferisce al poeta in quanto ‘portatore di parole’, dunque colui che produce parole con la sua poesia, ma che contemporaneamente, come poeta, è creato dalla sua stessa poesia.

L’importanza del tempo nella poesia di Sauro Albisani

Il tempo è un elemento molto presente nella raccolta, non soltanto dal punto di vista del contenuto, ma anche da quello della lingua. Nelle poesie, infatti, sono molti i riferimenti lessicali allo scorrere del tempo (indicazioni di età e durata, di momenti specifici della giornata; avverbi di tempo e locuzioni temporali).

Tempi verbali: molto usato il passato (il tempo del ricordo, soprattutto in riferimento all’infanzia), che spesso si alterna col presente anche nella stessa poesia; uso del presente storico, quando si narrano vicende di specifici personaggi; uso del futuro nel momento in cui il poeta si riferisce alla realtà, a qualcosa che promette di fare, anche se forse sa già di non poter mantenere una promessa di realtà. Uso prevalente della prima e della terza persona, talvolta in alternanza nello stesso testo (data la presenza di inserti dialogici).

Importanza del ricordo, anche a livello lessicale

FAMIGLIA, CASA E DIMENSIONE AFFETTIVA: padre, casa, figlio, mamma che cuce i pantaloni

ABISSO, PAURA, MORTE: morte/morti, patibolo, mare, cappuccio nero, annegata, abisso, paura, oscurarsi, naufragare, buio, sonno, niente, perennità del mare…

NON SAPERE, NON CONOSCENZA: ignoto, lo so, non sappiamo, non ricordo, non lo sapeva ancora, non so perché.

SPIRITUALITà E RELIGIONE: testimone di Geova, versetto, deista, dio (sempre con lettera minuscola), messaggio, dio egizio, mangiatoia, dio della pazienza…